Les ambitions de Genève pour redorer l'image de l'apprentissage

À Genève, la rentrée 2023 s’est avérée historique avec un chiffre au plus haut de contrats d’apprentissage signés. Malgré ce succès, le Canton reste à la traîne sur plusieurs indicateurs au niveau national. L’apprentissage semble toujours être perçu comme un choix par défaut. Notre dossier explore les mesures envisagées pour (re)valoriser la formation duale et les défis à relever pour y parvenir.

Professeur, mécanicien, graphiste, médecin ou journaliste... Qui n’a jamais rêvé de son futur métier pendant ses années d’école ? Vers 14 ou 15 ans, ce qui n’est encore qu’une ébauche de réflexion, perdue parmi d’autres centres d’intérêt très éloignés d’une vie professionnelle, doit pourtant se transformer en une décision concrète pour les jeunes Suisses : prolonger leur parcours académique ou se lancer dans une formation professionnelle.

Si le choix de l’apprentissage est régulièrement plébiscité dans une large majorité des cantons, le tableau est bien différent à Genève. Seulement un Genevois sur cinq opte pour la formation professionnelle (en école à plein temps ou en formation duale), après l’école obligatoire, bien en deçà de la moyenne nationale, qui est de deux sur trois.

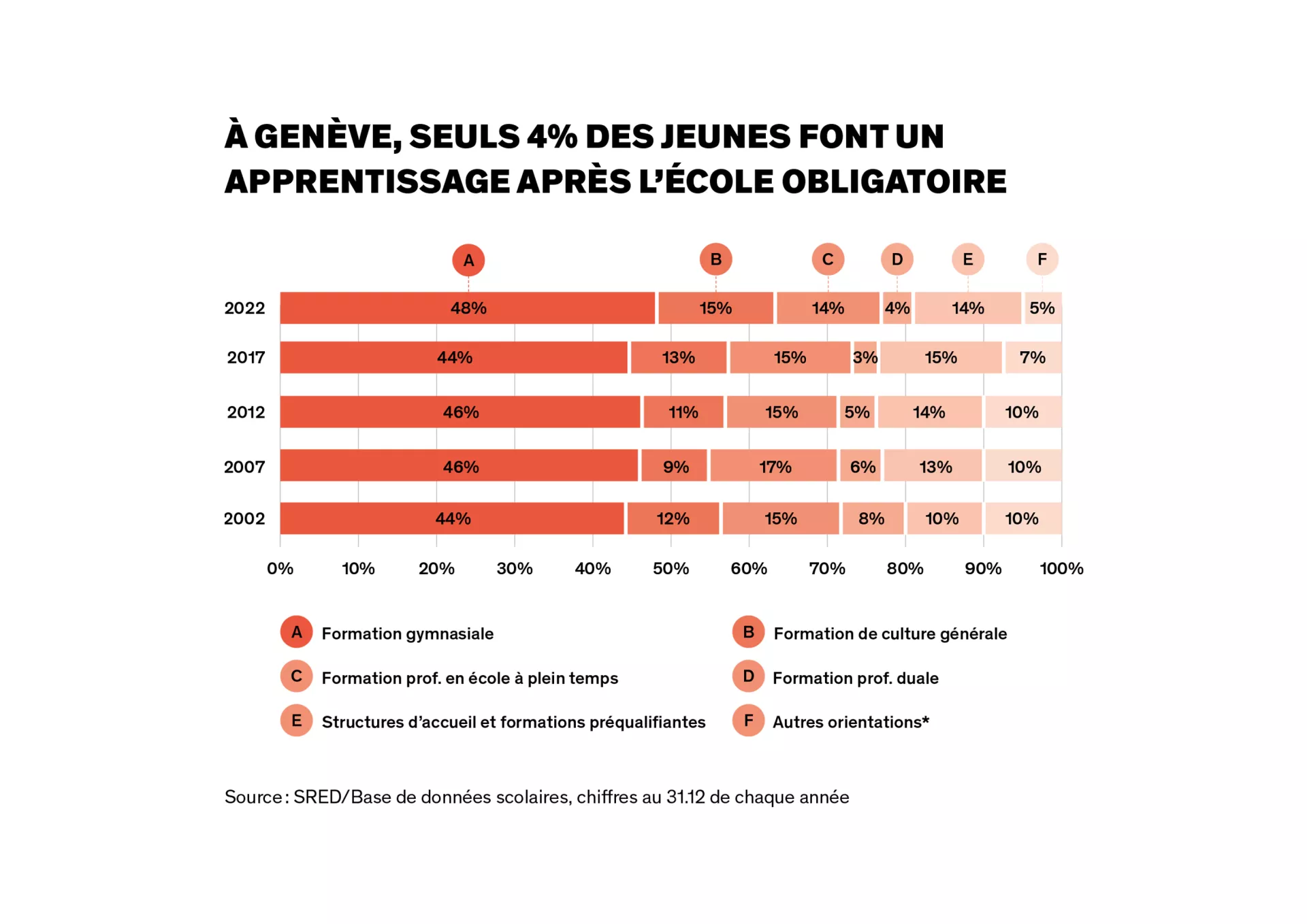

En effet, selon les derniers chiffres publiés par le Service de la recherche en éducation (SRED), le collège se révèle être le choix privilégié, après le cycle d’orientation, pour presque la moitié (48%) des étudiants genevois, suivi par la formation de culture générale et les formations professionnelles en écoles à plein temps (par exemple les écoles de commerce).

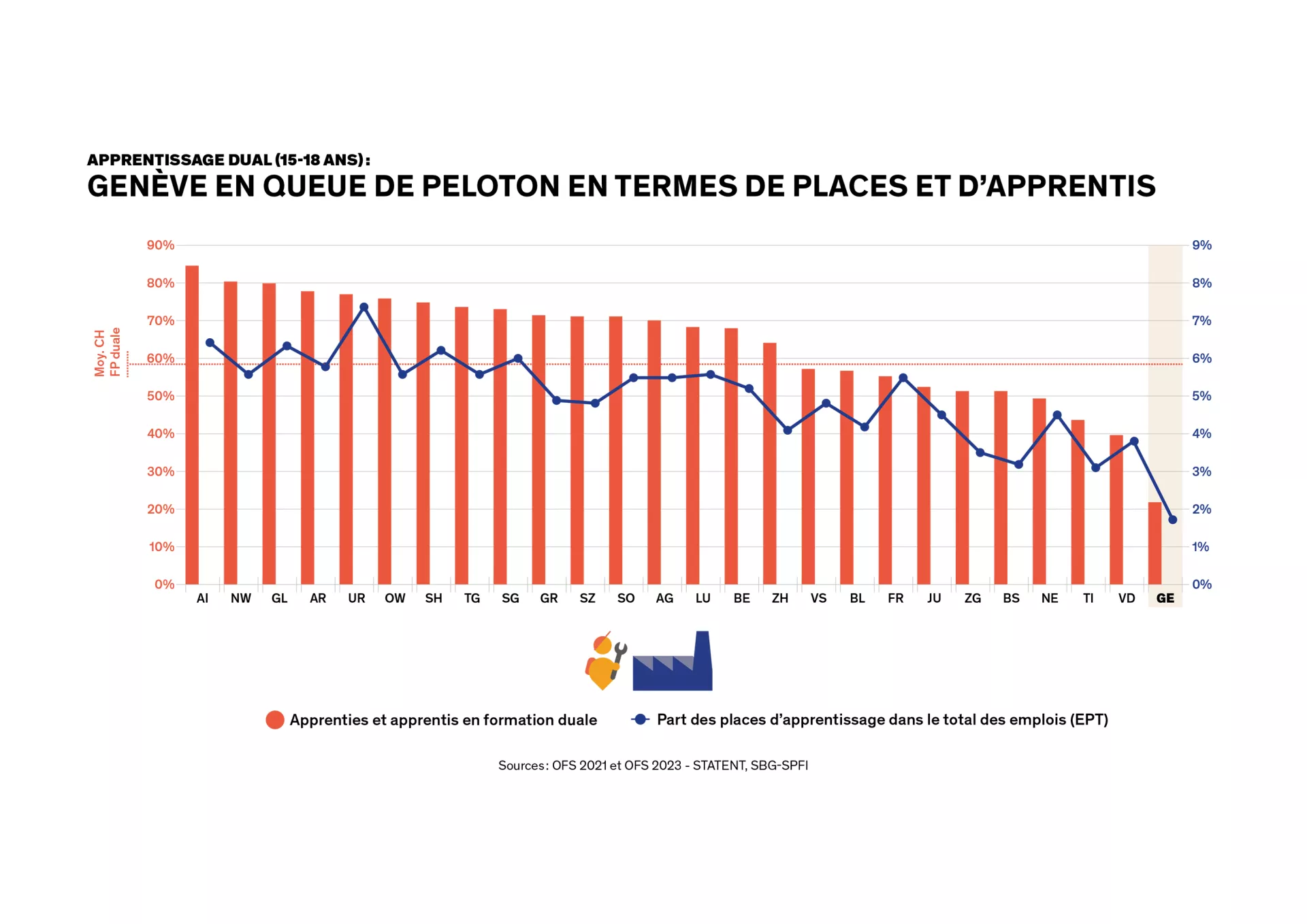

La formation duale à Genève est aujourd’hui quasiment déconnectée de la sortie du cycle d’orientation : seuls 4% des élèves genevois entament directement un apprentissage en entreprise après l’école obligatoire. Une proportion en nette baisse sur les vingt dernières années, selon les statistiques du SRED. De manière plus globale, entre 15 et 18 ans, seuls 21,5% des jeunes suivent un apprentissage en entreprise à Genève, le taux le plus bas de Suisse, loin derrière la moyenne nationale qui avoisine les 60%.

«En Suisse 4,5% des places de travail sont occupées par des personnes en apprentissage, contre seulement 1,7% à Genève»

Sur le marché de l’emploi, ce contraste est également saisissant puisqu’en Suisse 4,5% des places de travail sont occupées par des personnes en apprentissage, contre seulement 1,7% à Genève. En d’autres termes, pour atteindre la moyenne nationale, Genève aurait besoin de 8500 places d’apprentissage supplémentaires, s’ajoutant aux 4829 existantes et devrait doubler son taux d’entreprises formatrices d’apprentis (9% à Genève contre 18% à l’échelle nationale).

Quelles sont les raisons de cette disparité ?

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette situation. Tout d’abord, le tissu économique principalement tertiaire à Genève (85,7% des emplois, contre 13,9% dans le secteur secondaire et 0,4% dans le secteur primaire selon l’Ocstat) joue un rôle crucial. Cette économie, orientée plutôt vers l’international, exige des compétences élevées, ce qui conduit naturellement une grande partie des jeunes Genevois vers des études académiques. En effet, d’après un rapport conjoint du SRED et du Département de l’instruction publique (DIP), plus de la moitié des jeunes adultes genevois détiennent actuellement un niveau d’études supérieur.

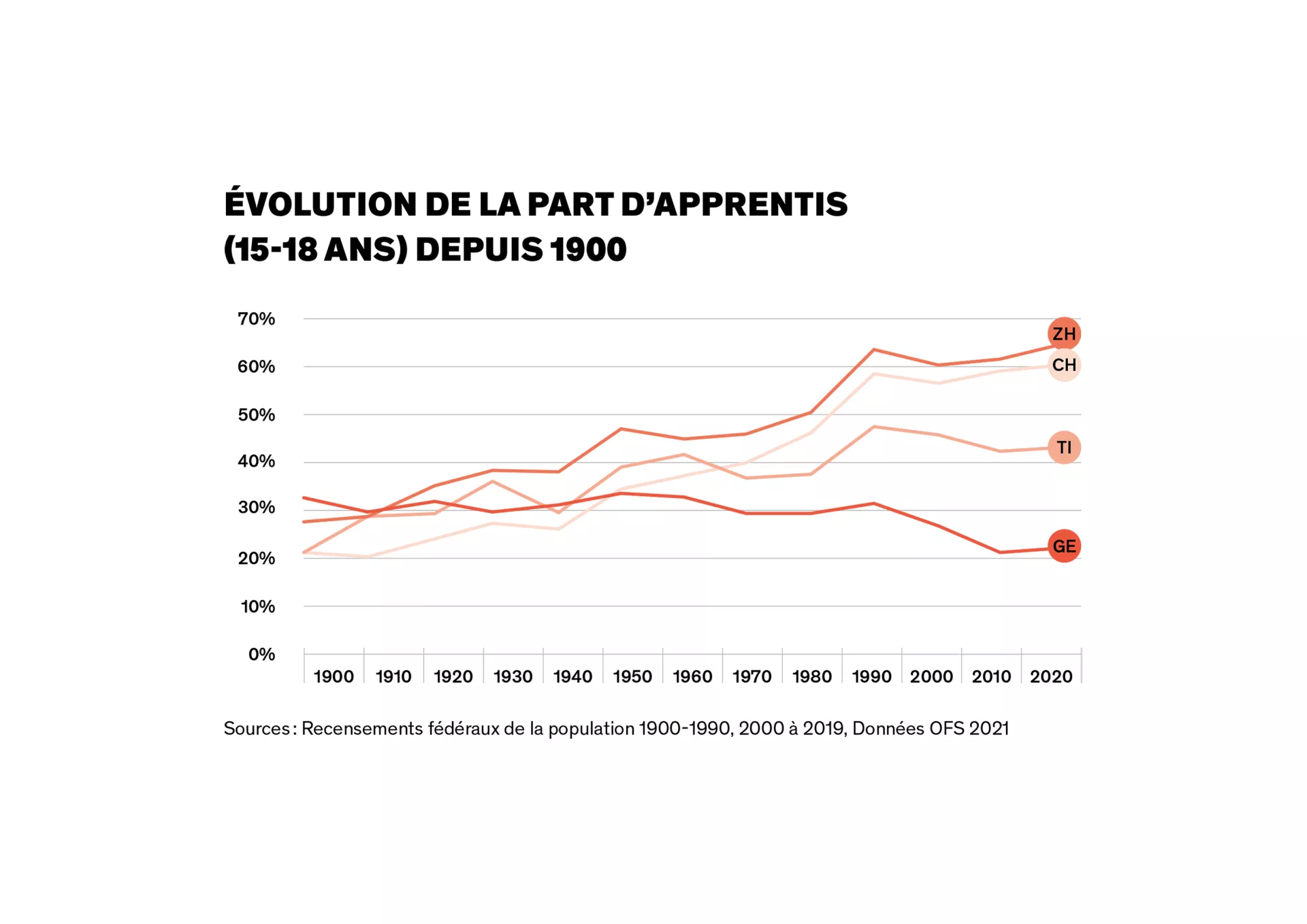

En outre, des facteurs historiques et culturels ont également contribué à cette tendance. Au début du XXe siècle, « Genève se distinguait en Suisse avec le deuxième taux d’apprentissage le plus élevé, largement au-dessus de la moyenne nationale », relève Lorenzo Bonoli, spécialiste de l’histoire de la formation professionnelle à la Haute École fédérale en formation professionnelle (HEFP). Cependant, entre les années 1950 et 1970, le Canton a orienté ses efforts vers l’expansion des collèges et autres établissements d’enseignement à plein temps.

Cette expansion répondait à différentes préoccupations de l’époque, notamment « la prise de conscience des inégalités sociales au sein du système éducatif ». Parmi les mesures les plus importantes adoptées dans ce contexte, il y a eu la mise en place d’un cycle d’orientation unique au niveau du secondaire 1, dont le but était de contribuer à « éliminer la discrimination et garantir un accès équitable à l’enseignement secondaire 2 pour tous les jeunes ». Or, poursuit le spécialiste, les effets de cette mesure ont été rapides. à partir des années 1970 déjà, on assiste à un afflux de jeunes toujours plus important vers le collège et à une diminution du taux d’apprentis.

« Certains cantons alémaniques maintiennent des politiques d’accès au gymnase particulièrement restrictives »

Lorenzo Bonoli souligne qu’une telle ouverture de l’accès au collège ne s’est pas réalisée dans tous les cantons. Au contraire, aujourd’hui encore, « certains cantons alémaniques maintiennent des politiques d’accès au gymnase particulièrement restrictives ». Il cite le cas de Zurich qui, « avec ce qu’on pourrait appeler une sorte de numerus clausus, restreint l’accès au gymnase à 20% environ des jeunes ».

Durant la même période, dans les cantons romands, « le modèle dual d’apprentissage s’est trouvé au centre des critiques et on a assisté à une valorisation des écoles professionnelles à plein temps ». Ces dernières étaient qualifiées de « mieux adaptées pédagogiquement à la transmission de savoirs théoriques, toujours plus complexes, requis dans un monde du travail en pleine évolution technologique ». Par ailleurs, ces écoles pouvaient aussi « assurer une formation à un plus grand nombre de jeunes et réagir ainsi au désengagement des entreprises qui n’offraient plus suffisamment de places d’apprentissage », précise-t-il. En outre, Genève a aussi assisté à une forte valorisation des enseignements de culture générale, « dont l’acquisition était considérée comme essentielle pour assurer l’intégration sociale et professionnelle des jeunes, et ce, avant toute spécialisation professionnelle ».

Enfin, dernier facteur évoqué par Lorenzo Bonoli, « l’effet de dévalorisation de l’apprentissage dual » qui s’est produit particulièrement à Genève en raison de la présence d’une part relativement importante de résidents d’origine étrangère, qui, ne connaissant souvent pas bien le modèle dual suisse, tendent « à importer l’image négative que ce type de formation pourrait avoir dans leur pays d’origine ». C’est notamment le cas de l’apprentissage en France qui, malgré des efforts récents de revalorisation, reste largement stigmatisé et considéré comme « une formation de deuxième choix, pour ceux qui ont des difficultés scolaires et ne réussissent pas un parcours scolaire ‘normal’ ou considéré comme tel », observe-t-il.

Quelles sont les conséquences ?

Un son de cloche que nuance Gilles Miserez, directeur général de l’Office genevois pour l’orientation, la formation professionnelle et continue (OFPC), en rappelant que le niveau d’exigences et de compétences requis pour de nombreuses formations professionnelles est élevé en Suisse : « C’est une idée reçue de penser que l’apprentissage est uniquement destiné aux mauvais élèves. »

« A Genève, l’âge médian d’entrée en apprentissage est actuellement de 19,5 ans, et l’âge moyen de 20,3 ans »

Autre transformation : le début de la formation professionnelle est assez tardif à Genève, où l’âge médian d’entrée en apprentissage est actuellement de 19,5 ans, et l’âge moyen de 20,3 ans. « Cette situation est due notamment à une prise en considération insuffisante de la filière au moment du choix d’une orientation au terme de l’école obligatoire, et ce, par manque de connaissance de ce qu’est vraiment la formation professionnelle », regrette Gilles Miserez. Souvent par défaut, des élèves qui s’y trouveraient plus à l’aise se tournent vers le collège ou l’ECG avant de revenir vers l’apprentissage deux ou trois ans plus tard. Ce qui explique l’âge avancé d’entrée en formation et peut parfois induire une certaine concurrence avec des élèves souhaitant commencer leur formation dès la sortie du cycle d’orientation. « Dans quelques professions, il est évident qu’un jeune de 18 ou 19 ans, plus mature, constitue a priori – mais parfois à tort – un profil plus sûr pour les entreprises », analyse le directeur général de l’OFPC.

Par ailleurs, le manque d’attractivité de la voie professionnelle à Genève entraîne des conséquences en aval sur l’accès aux HES genevoises. Dans une interview parue dans la Tribune de Genève en octobre dernier, François Abbé-Decarroux, ancien directeur général de la HES-SO Genève de 2006 à 2023, relevait que le taux d’étudiantes et d’étudiants admis en HES avec une maturité professionnelle à Genève était le plus faible de Suisse. D’un point de vue macroéconomique, il soulignait les répercussions sur la capacité du Canton à former localement une main-d’œuvre dont il a urgemment besoin pour répondre aux nombreuses transitions : écologique, énergétique, numérique et sanitaire.