Derrière les excédents record de Genève, des risques bien réels

Porté par des excédents historiques, le canton de Genève s’apprête à détrôner Zurich et Zoug pour devenir, dès 2028, le premier contributeur à la péréquation financière intercantonale. Une situation inédite, reflet d’une santé économique florissante… mais aussi source de nouvelles vulnérabilités. Car derrière les chiffres record, se profilent des risques bien réels, entre retournement conjoncturel, pression fiscale et obligations de solidarité accrues.

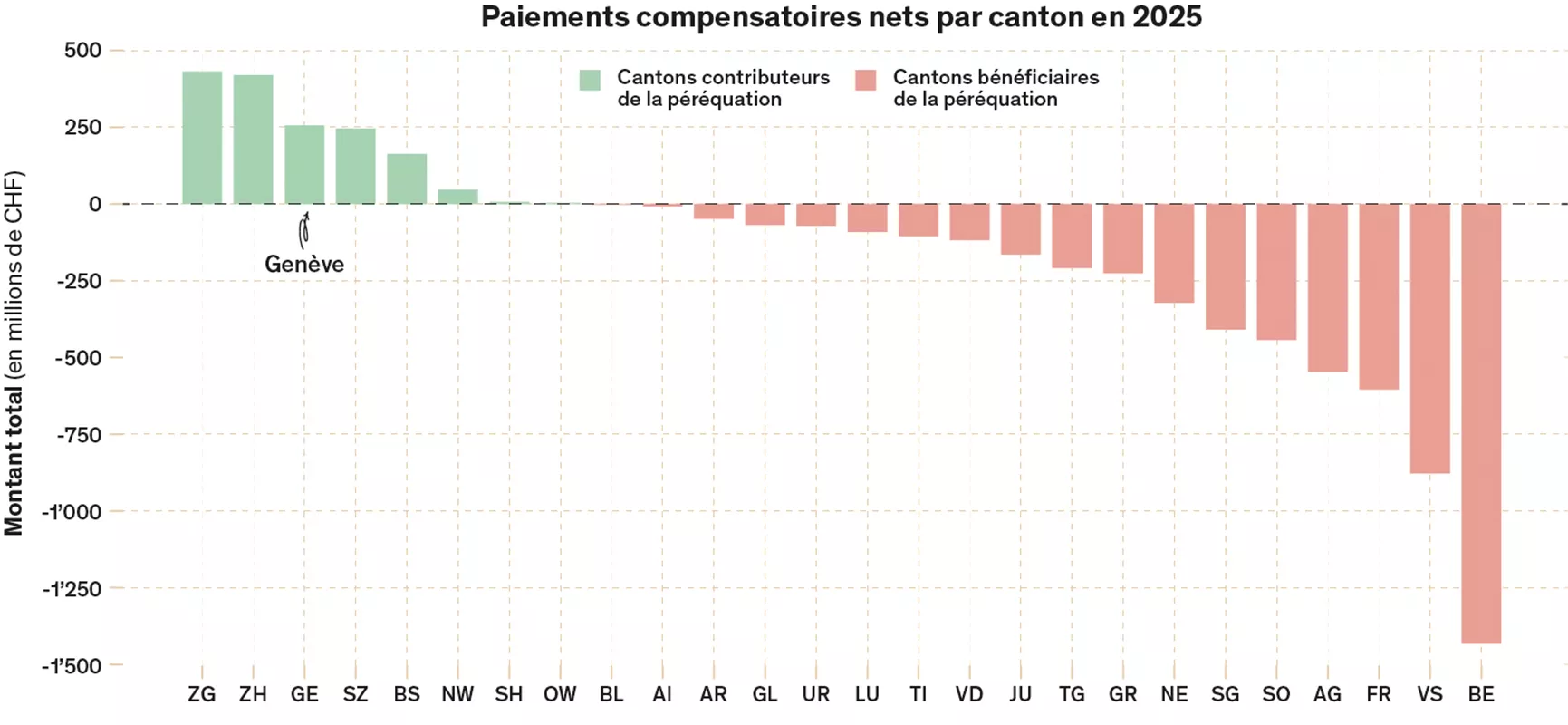

Le canton de Genève est en passe de devenir pour la première fois le principal contributeur à la péréquation financière intercantonale en 2028, selon les dernières prévisions de l’institut de recherche économique BAK. Du jamais vu depuis l’introduction de ce mécanisme en 2008. Genève devrait ainsi verser en 2028 et 2029 des montants record : 602 millions de francs avant déduction des charges, calculés sur la base des années fastes de 2022 et 2023. Il surpasserait ainsi les poids lourds historiques que sont le canton de Zurich (456 millions de francs en 2025) et Zoug (435 millions de francs en 2025), et demeurerait par ailleurs l’unique canton romand à contribuer au pot commun.

À l’origine de ce résultat : une série d’exercices largement bénéficiaires, portés par une conjoncture particulièrement favorable ces dernières années. En 2021, l’État affichait un excédent de 49 millions de francs ; il bondissait à 727 millions en 2022, avant d’atteindre un pic de 1,4 milliard en 2023, puis de retomber à 541 millions en 2024.

En décembre 2024, la note AA+ était même décernée à Genève par Standard & Poor’s, qui saluait la gestion financière rigoureuse de l’État.

Un succès qui appelle à la responsabilité

Derrière les bons résultats de ces dernières années, il faut lire à la fois le témoignage du dynamisme économique de Genève et la confirmation de son rôle de moteur au sein d’une Suisse romande parfois perçue comme la « Grèce de la Suisse », et souvent mise de côté dans les arbitrages financiers fédéraux. Cette situation s’accompagne toutefois d’un appel à la prudence et à une certaine vigilance, car le mécanisme de péréquation financière fonctionne avec un décalage de quatre ans. Autrement dit, les contributions futures se basent sur les succès d’hier. Les excédents d’aujourd’hui engageront Genève demain, et ce, même si la conjoncture venait à se retourner, un scénario loin d’être hypothétique.

« Ces années d’excédents ne doivent pas alimenter une euphorie budgétaire »

Le récent départ de grandes entreprises vers la Suisse alémanique, ou le choix de certaines de se développer davantage dans d’autres cantons que Genève, rappelle que la concurrence est vive. Le ralentissement économique mondial, la montée de l’instabilité géopolitique, ou encore les effets incertains de la réforme fiscale de l’OCDE sur les multinationales, nombreuses à Genève, sont autant de risques pesant sur l’avenir. L’exode partiel d’acteurs économiques majeurs ou une contraction des recettes fiscales pourraient vite exposer Genève à un double effet ciseau : moins de rentrées pour l’État, mais davantage d’obligation de solidarité.

À cela s’ajoute une pression politique croissante sur les finances publiques : hausse des dépenses sociales, investissements climatiques, besoins en infrastructures, logement, sécurité, etc. Autant de domaines où Genève est déjà sous tension.

Le signal est clair : Le canton ne peut se permettre ni triomphalisme ni relâchement. Ces années d’excédents ne doivent pas alimenter une euphorie politique ou budgétaire. Elles doivent être mises à profit pour renforcer ses fondations, diversifier son tissu économique et anticiper les périodes moins fastes. Car dans un système de péréquation financière à la fois solidaire et exigeant, ce qui est gagné aujourd’hui devra être redistribué demain, mettant Genève au défi de préserver son dynamisme et sa stabilité